- 发布日期:2025-09-07 22:07 点击次数:129

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

你听过一个大地主不被农民痛恨,反而被称为"活菩萨"的吗?

在山东栖霞,有这么一个牟氏家族,从明朝洪武年间开始,四百多年里积累了两万多亩土地,成为胶东地区数一数二的大地主。

按理说,地主应该是被农民恨得牙痒痒的对象,可牟家却赢得了百姓的尊敬和爱戴。这个看似矛盾的现象背后,到底有什么秘密?

一个官员的另类选择

说起牟氏家族的发家史,得从明朝洪武三年(1370年)说起。

那年,一位名叫牟敬祖的湖北公安人,被朝廷委派到山东栖霞担任主簿一职。主簿在当时算是个中层官员,负责记录文书、管理档案等事务。

牟敬祖在栖霞任职期间,对这片土地产生了深厚的感情。

这里山清水秀,民风淳朴,比起湖北的家乡,他更喜欢这里的生活节奏和自然环境。

等到任期结束,朝廷按例要给他安排新的职位,可牟敬祖却做了一个让人意外的决定——他选择不再做官,而是留在栖霞落户为民。

对一个明朝官员来说,这可是个罕见的选择。在大多数人眼里,做官是光宗耀祖的大事,有机会往上爬,谁会主动放弃?

但牟敬祖看得很透彻,他觉得栖霞这地方有发展潜力,比起朝廷中的勾心斗角,他更向往田园生活的恬静与自由。

就这样,牟敬祖在栖霞扎下了根,成为了牟氏家族在山东的奠基人。谁能想到,这个看似平凡的决定,却为后来一个庞大家族的崛起奠定基础。

不过,牟家的发展并非一帆风顺。

在明末清初的动荡年代,牟家前六代人过着与普通农民无异的生活,既没有显赫的官职,也没有雄厚的财富,就是种地、纳税、生儿育女,日子过得平平淡淡。

纺织发家

牟家真正的转折点出现在第七代传人牟时俊身上。这位被后人尊称为"七爷爷"的先祖,生活在清朝初年,是个眼光独到的人物。

当时的栖霞,纺织业逐渐兴起。牟时俊敏锐地捕捉到了这一商机,开始涉足纺织行业。

他不满足于传统的小作坊模式,而是整合了当地的纺织资源,逐步扩大生产规模。

他采购优质棉花,雇佣技艺精湛的纺织工人,生产出比普通农户更精良的布匹,再通过商队销往各地。

生意越做越大,牟时俊的腰包也渐渐鼓了起来。

但他并没有因此变得铺张浪费,而是将大部分利润用于两件事:一是扩大生产,二是购置土地。在他看来,纺织业虽然赚钱,但终究不如土地那样稳固可靠。

除了经商头脑,牟时俊还特别注重教育。他常说:"邻家日演一部戏,儿曹每课三篇文。"

意思是说,别人家的孩子天天看戏玩乐,我们家的孩子每天要学习三篇文章。这句话后来成为牟家的教育家训,代代相传。

在牟时俊的带领下,牟家开始了土地扩张之路,但他采用的方式与传统地主不同。

他提出了一个创新模式:"土地所有权归牟氏,农民保留耕种权"。

这意味着,即使土地被牟家买下,原来的农民仍然可以继续在那片土地上耕种,只需要向牟家缴纳一定的租金。

这种做法既保障了牟家的财产权益,又不至于让农民失去生计,可谓“一举两得”。

进士老爷的乡土情结

到了康熙三十二年(1693年),牟家出了个了不起的人物——牟国珑。这位牟家子弟通过苦读诗书,考取了进士,成为了一名朝廷官员。

进士在古代是非常高的学术荣誉,相当于现在的博士学位,能考上的人寥寥无几。

牟国珑的成功,不仅让牟家在当地声名鹊起,也证明了牟时俊重视教育的家训确实收到了成效。

按理说,考上进士后应该在京城好好发展仕途才对。

但牟国珑在做官一段时间后,却选择了辞官归乡。这一决定让很多人感到不解,毕竟朝廷官员是多少人梦寐以求的职位。

牟国珑辞官的原因有几点:一是他看透了官场的尔虞我诈,不愿意卷入权力斗争;二是他觉得家族事业需要更多人才来打理;三是他想回乡实践自己的治家理念。

回到栖霞后,牟国珑投入到家族事业的管理中。

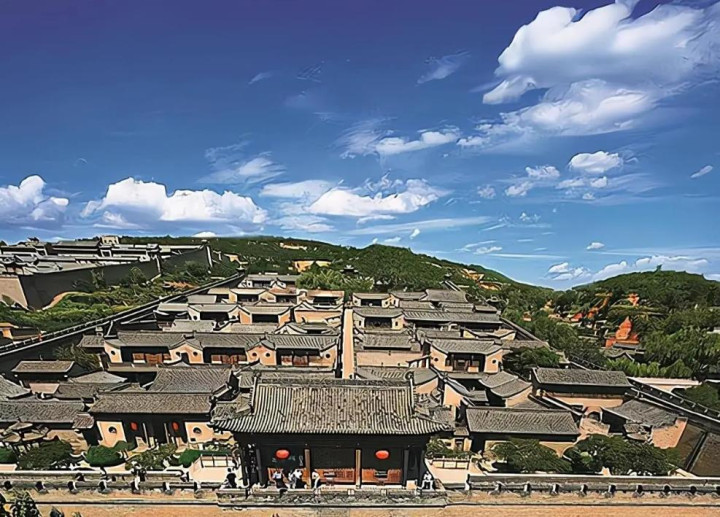

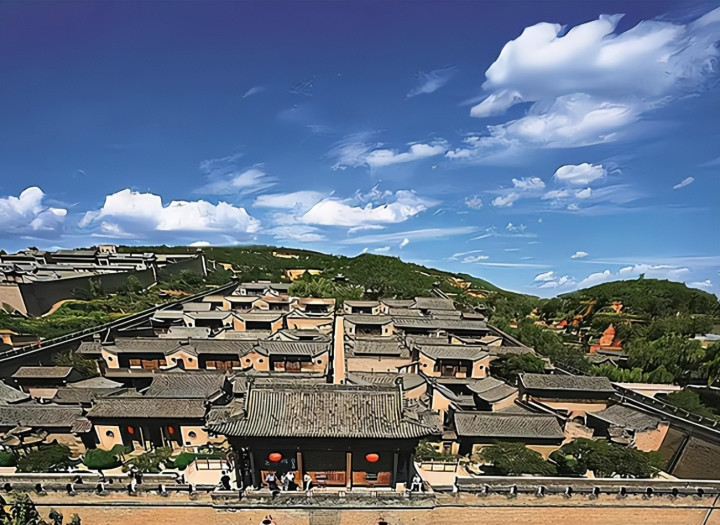

1723年,在他的主持下,牟家开始修建一座名为"东忠来"的大型庄园。

这座庄园规模宏大,布局合理,既有居住区,也有经营区,还设有学堂、祠堂等功能区域。

"东忠来"的修建持续了近百年才最终完工,成为了牟家实力和地位的象征。

牟国珑还进一步完善了牟家的土地经营模式,在原有基础上增加了更多灵活性。

比如,遇到自然灾害时减免租金,对有特殊困难的佃户给予照顾等。这些人性化的管理方式,让牟家在农民心中的形象越来越好。

牟墨林的粮食换地计

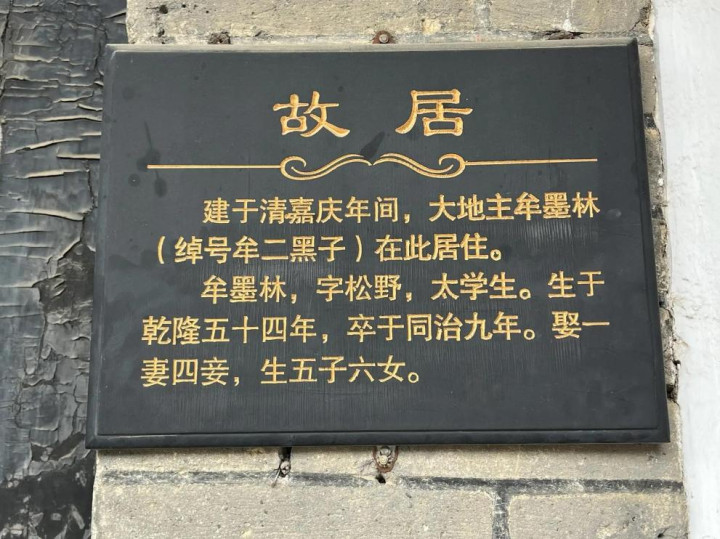

清嘉庆年间,牟家迎来了又一位重要人物——牟墨林。

这个人堪称牟氏家族历史上的关键人物,正是在他的带领下,牟家的土地面积达到了顶峰。

牟墨林生长在一个富足的家庭,从小接受良好教育,既熟读诗书,又懂得经商之道。

他性格沉稳,做事有远见,尤其善于在危机中寻找机遇,这一点在道光十三至十六年(1833-1836年)的大旱灾中表现得尤为明显。

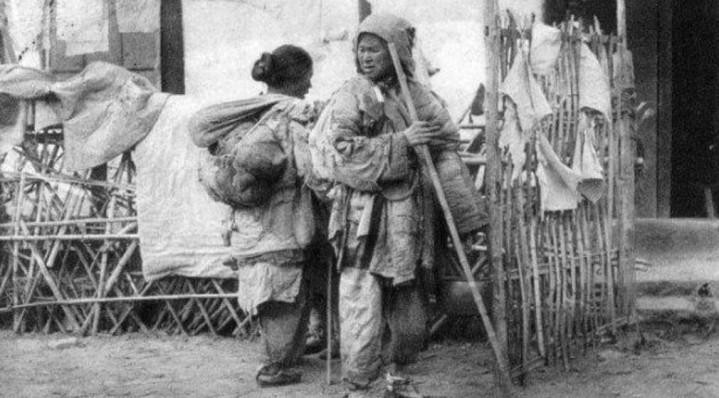

那四年,山东遭遇了罕见的持续干旱,庄稼颗粒无收,民不聊生。很多农民为了活命,不得不变卖家产,甚至卖掉赖以生存的土地。

正所谓"有钱难买灾年粮",在那个物资不丰、交通不便的年代,粮食比金钱更珍贵。

面对这一情况,牟墨林做出了一个大胆决定——实施"粮食换土地"政策。

具体做法是,用牟家储备的粮食,以"一斗高粱换一亩地"的比例,与急需粮食的农民交换土地。

这个交换比例看似对农民不公平,一斗高粱(约10公斤)的价值远低于一亩土地。

但在生死存亡之际,很多农民别无选择,只能接受这个条件。通过这种方式,牟墨林在短短四年间兼并了4.5万亩良田,使牟家的土地面积达到了空前规模。

不过,牟墨林的做法并非单纯的趁火打劫。他允许卖地的农民继续在原来的土地上耕种,只需向牟家交纳租金。对于因灾情特别严重而无法缴纳租金的佃户,他还会给予减免。

此外,他还为佃户提供免费住房,设立义学让佃户子弟免费入学,常年施粥济贫,帮助佃户办理丧事等。

有一次,当地再次发生粮荒,年近七旬的牟墨林亲自前往东北采购救灾粮食。

在当时的交通条件下,这样的长途旅行对一个老人来说无疑是个巨大挑战。

但牟墨林顾不上这些,他说:"宁可我吃苦,也不能让佃户挨饿。"这句话在当地流传甚广,也让牟家在民间的口碑越来越好。

制度为本

牟氏家族能够兴盛四百多年而不衰,除了经营得法外,还有一个重要原因,那就是建立了严格的家族管理制度。

这套制度主要是由牟墨林制定的,包括八大家训和完善的财政管理体系。

牟家的八大家训内容广泛,涵盖了道德伦理、经济管理、教育发展等多个方面。

其中最核心的几条是:一、重视教育,家族子弟必须接受良好教育;二、勤俭节约,不得铺张浪费;三、善待佃户,与民共享;四、严格财务管理,定期查账;五、家族重大事务需集体决策。

这些家训不是摆设,而是真正贯彻到了牟家的日常生活和经营中。

比如,为了防止账房侵吞家族财产,牟家实行"三年一换账房"的制度,并定期组织家族成员对账房进行突击检查。这种制度设计,既防止了权力过度集中,也避免了贪污腐败。

在教育方面,牟家不仅要求自家子弟刻苦读书,还设立了义学,让佃户家的孩子也能接受教育。

牟家认为,只有让更多人接受教育,社会才能进步,家族也才能长久发展。

牟家对待佃户的政策也非常人性化。

他们实行灵活的收租政策,遇到天灾人祸时会减免租金;对生活困难的佃户,还会提供各种帮助,如免费住房、医疗救助等。

正是这种与民共享的理念,让牟家赢得了"活菩萨"的美誉!

1870年,牟墨林去世,享年75岁。在他的葬礼上,数千名佃户自发前来送行,场面感人至深。

有当地农民说:"墨林爷去世了,我们失去的不只是一个地主,更是一位恩人。"

牟墨林去世后,他制定的家族制度继续发挥作用,牟家的事业也在后人的经营下继续繁荣。

直到近代社会变革,这个家族才逐渐退出了历史舞台。

《——【·结语·】——》

牟氏家族的故事告诉我们,做生意不一定要短视,赚钱不一定要损人。

牟家之所以能传承四百多年不衰,正是因为他们懂得与民共生、与时俱进的道理。

他们在追求家族利益的同时,也没忘记照顾那些依附于他们生活的普通农民,实现了经济发展与社会责任的平衡。这样的商业智慧,放到今天依然值得我们借鉴!